クレーンゲーム攻略の流れやコツを紹介します。ハイレベル攻略 (戦術側の詳細編) では各々の型について、 進め方の詳細や、典型的な迷いどころ、深みにハマる落とし穴等について、 「Q & A」方式で紹介していきます。プレイで悩んだ時にご参考頂ければと思います。

今回は「バランスキャッチ型」の詳細編になります。「バランスキャッチ型」は、大型正四角柱(それに準ずる形状)に有効な戦術です。大型正四角柱を少ない手数で獲ることは難しいですが、この戦術は手数省略に向く戦術です。管理人にとっても、速攻を狙う場合に欠かせない選択肢の一つです。使いこなすと大型正四角柱の獲得成績が確実に向上します。

ただ注意点もあります。基本的に「バランスキャッチ型」は上級者向け戦術です。他の戦術に比べると覚えることは多くないものの、重心の見極めに加えて一定のコントロール力が必要で、また失敗すると立て直しが難しいという特徴があります。経験の浅い方には、とっつきにくい戦術といえるでしょう。できれば「乗り上げ型」、「残存角外し型」等のより汎用性の高い戦術を覚えてから本詳細編をご覧頂くことをおススメします。

他の戦術はある程度使いこなしているので大丈夫という人は、是非コツを覚えて頂ければと思います。

(ハマっていない状態から…)

(一気に落とし込むことができるのが魅力)

それでは戦術の流れに沿ってポイントをみていきましょう。

【Step1】景品がハマらずに横向きに近い状態を作る

「バランスキャッチ型」は、景品が横向きになった状態がスタートです。この状態は、シンプルに景品を左右どちらかの方向に振れば作れますし、序盤に大きく動かそうとする過程で自然になっていることも多いと思います。そのため、【Step1】の「Q& A」は省略します

ここでは、何をもって「横向きに近い状態」(=【Step1】を充足した状態)とみなしてよいのかを扱いたいと思います。ポイントは3つで、

- アームのねじりを考慮しても景品の左右両端をつかめる

- (末広がりの場合)景品の半分以上>落下口の幅

- バー外側の角面積が残りすぎていないこと

…をチェックしてください。

①はさすがに当然というか、これを充たしていないとそもそもバランスキャッチ風につかめないです。アームのねじりの程度は台によって違うので、必ず序盤でチェックするようにしましょう。尚、本戦術でいう「バランスキャッチ型」とは景品を完全に持ち上げることを指していません。あくまでバランスキャッチ風に景品をつかむことで景品の向きをキレイに横向きにすることを指しています。これは【Step2】でもう少し丁寧に解説します。

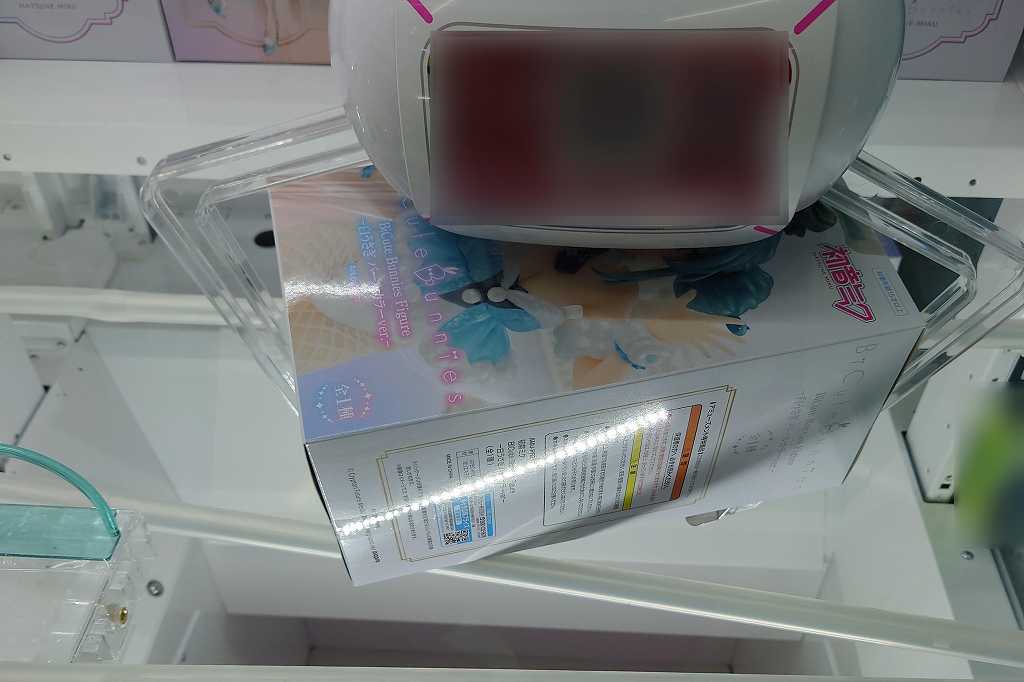

②・③については、実例を見ると早いので、以下の写真をみてください。一見すると狭そうですが、この状態なら【Step1】の横向き状態としてOKです。

(一見すると狭そうだが、これは準備OK)

景品の右半分の橋幅は狭くて厳しそうですが、左半分は向きをうまく揃えれば落とせる程度の橋幅に見えます。②の「景品の半分以上>落下口の幅」とはそのような意味です。また手前角のバーより手前側の面積が、パッと見でそれほど残っていないと思います。③の「角面積が残りすぎていないこと」とはこのことです。

(②・③のポイントをハイライトすると以下の部分)

でも③の「それほど残っていない」って具体的には?…と思いますよね。これに対しては一定の目安を【Step2】において後述します。

「横向きに近い」状態について、チェックポイントは大枠理解できたでしょうか。設定や状況によっても異なりますが、主として①~③を押さえておけば【Step2】に入ってよいと思います。

【Step2】対角線上の両角をつかみ、落下口に対して垂直にして落とす

この戦術の最大のヤマ場である【Step2】に入ります。まずこの【Step2】で目指す動きをおさらいしておきましょう。「バランスキャッチ型」は景品を橋の間にハメる手間を省略しますが、その動きの最大の特徴は、

- 橋(左右にかかるバー)に対して景品の向きを平行に揃える

…ことにあります。景品の向きがキレイに平行になることで、ハマらずにストンと落ちます。この向きが合わないとバーに引っかかってハマってしまいます。

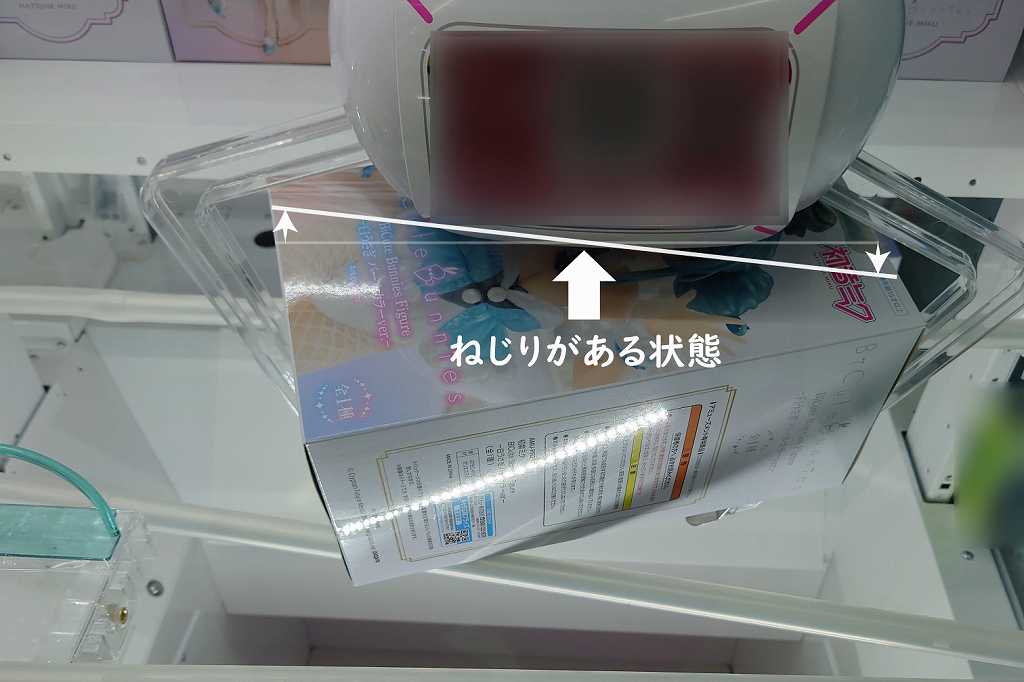

しかし、この「向きを合わせる」動きがどうやって生まれるのでしょうか。簡単に原理を説明しておきます。冒頭の獲得イメージでアームをかけたシーンを改めて見てください。この設定では時計回りのねじりがあることが分かります。

(ねじりがある状態から…)

次にアームを引き上げるシーンを見てましょう。